В Беларуси день славянской письменности и культуры празднуют с 1986 года.

Дата 24 мая выбрана не случайно — в этот день православная церковь чтит память святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, просветителей и проповедников христианства. Святые Кирилл и Мефодий составили славянскую азбуку, перевели с греческого на славянский язык несколько богослужебных книг, в том числе избранные чтения из Евангелия, апостольские послания и Псалтырь, что способствовало введению и распространению славянского богослужения.

Братья Кирилл и Мефодий родились в Греции в семье высокопоставленного военного. Мефодий, старший из семи братьев, сначала, как и отец, состоял на военной службе, в течение десяти лет управлял одной из подвластных Византии славяно-болгарских областей, а затем постригся в монахи.

Его брат Константин (в монашестве Кирилл) получил образование при дворе императора Михаила в Константинополе и стал блестящим философом. Он принял сан священника и стал библиотекарем патриарха Фотия. Не раз Кирилл был защитником православия в спорах с еретиками и неверными. Его считают создателем славянской азбуки — глаголицы.

Кирилл тяготился жизнью в столичном городе и вскоре перебрался в монастырь к старшему брату Мефодию. В монастыре было много иноков-славян, общаясь с ними, братья изучили славянский язык.

По приглашению князя Ростислава Кирилл и Мефодий в 863 году прибыли в Великую Моравию с религиозно-просветительской миссией — проповедовать христианство. Великая Моравия, включавшая в то время отдельные области современной Чехии, Словакии, Австрии, Венгрии, Румынии и Польши, уже была христианской. Но просвещало ее немецкое духовенство, и все богослужение, священные книги и богословие были латинские, для славян непонятные.

Братья прибыли в Моравию с созданной ими славянской азбукой и собственными переводами религиозных книг на славянский язык. В течение трех лет они проповедовали новую веру, обучали народ славянской грамоте, открывали храмы. С тех пор для славян настала новая жизнь, явилась возможность самобытного духовного развития под благотворным действием проповеди и богослужения на родном славянском языке. Кирилл и Мефодий фактически стали создателями литературного языка, понятного тогда всем славянам.

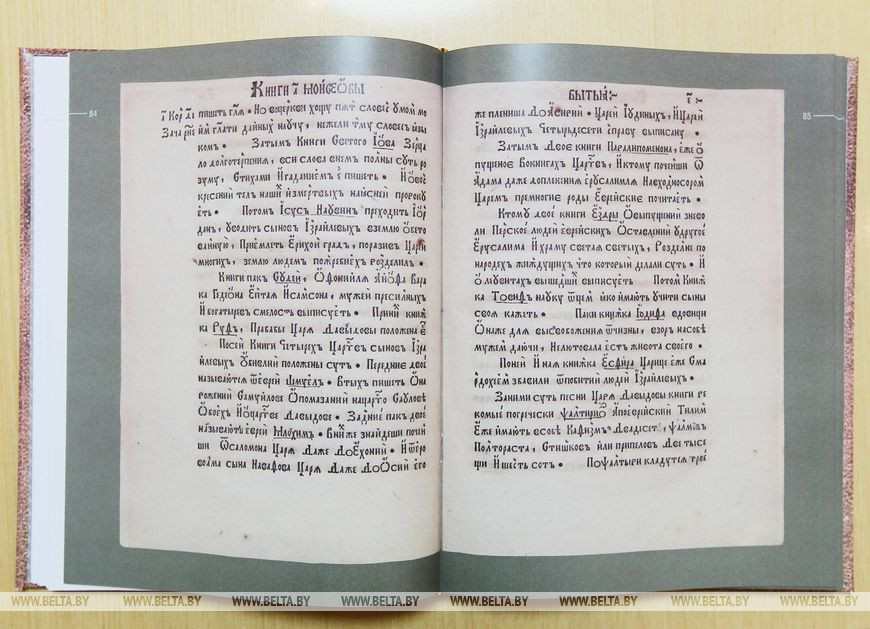

После смерти Кирилла Мефодий был посвящен в архиепископы и продолжал проповедническую и просветительскую деятельность. Им был осуществлен полный перевод всех библейских книг на славянский язык.

Деятельность святых братьев получила широкий резонанс на территории Славии. Их ученики завершили начатый Кириллом и Мефодием перевод Священного Писания и многих богослужебных книг с греческого на старославянский язык. Учениками Кирилла и Мефодия написаны жития святых братьев, которые были очень популярными и у восточных славян. Кирилл и Мефодий возведены в ранг святых католической и православной церквями.

Рукописные книги Беларуси

Появление рукописных книг на белорусских землях связано с распространением христианства. По своему назначению древнейшие рукописные книги подразделялись на богослужебные и четьи — для чтения.

В Беларуси при многих храмах и монастырях действовали библиотеки, а также мастерские по переписке книг. Центром массового производства рукописных книг на белорусских землях были митрополичьи скриптории в Вильно и Новогрудке, мастерские витебского Маркова монастыря, Супрасльского Благовещенского, пинского Лещинского, Свято-Успенского Жировичского монастырей, скрипторий Солтанов в имении Шишкини возле Вильно. Многовековые традиции переписки книг сохранялись и развивались при многих полоцких, смоленских и виленских церквях.

Для написания древних славянских рукописных книг использовали обе славянские азбуки – глаголицу и кириллицу. Однако постепенно ведущие позиции заняла кириллическая рукописная книга.

Древние рукописи часто меняли свое первоначальное местоположение: некоторые книги создавали на заказ, их как величайшую ценность передавали из одного монастыря или церкви в другие, жертвовали или завещали. Поэтому в настоящее время часто непросто установить место возникновения многих рукописных книг. На основе сравнения некоторых особенностей техники создания и украшения с высокой степенью вероятности к книгам, появившимся на древнебелорусских землях, относят Туровское Eвангелие, Полоцкое Eвангелие, Оршанское Eвангелие, Лавришевское Eвангелие, Мстижское Eвангелие, Онежский (Мстиславский) Псалтырь. Важными памятниками художественного оформления белорусских рукописных книг также являются Радзивилловская летопись, Волковысское Евангелие, Жировичское Евангелие. В этом ряду и рукописные книги, содержащие в себе богослужебные тексты, предназначенные для пения, — ирмологии. Одни из ценнейших рукописных памятников древнерусского певческого искусства — Супрасльский Ирмологий и Давыдковский Ирмологий.

Центрами собирания и изучения белорусских рукописных книг в XIX — начале XX века были Виленская публичная библиотека и Белорусский музей в Вильно, коллекции которых сейчас находятся в Библиотеке Академии наук Литвы. Наибольшее количество белорусских рукописных книг хранится в Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге и Российской государственной библиотеке в Москве, Российском государственном архиве древних актов и др.

После немецко-фашистской оккупации в Беларуси осталась небольшая часть рукописных книг. Находятся они в Центральной научной библиотеке имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси, Национальной библиотеке Беларуси, Национальном художественном музее Республики Беларусь, Национальном музее истории и культуры Республики Беларусь.

Первые печатные книги Беларуси

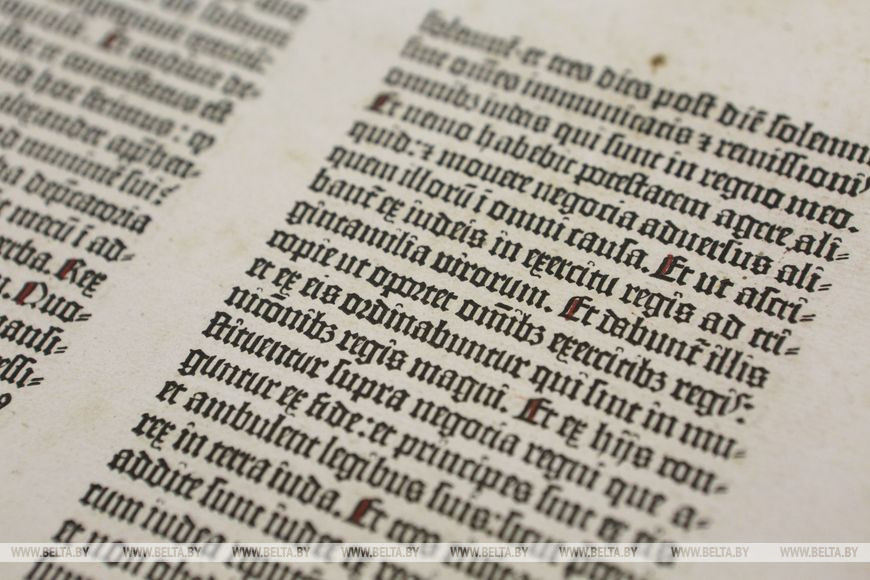

Европейские печатные книги стали известны на территории Беларуси в конце XV — начале XVI века. Первые книги шрифтом славянского типа были напечатаны в Кракове в конце XV века.

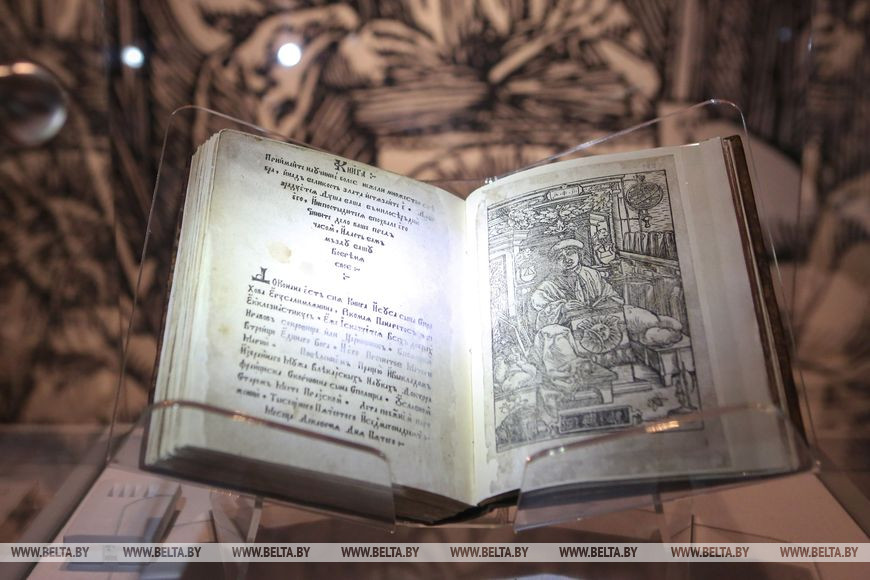

Белорусское книгопечатание появилось в первой четверти XVI века и связано с деятельностью Франциска Скорины. Где-то между 1512 и 1517 годами он приехал в Прагу, где заказал печатное оборудование и начал переводить книги Библии, писать к ним комментарии. Первая его книга — «Псалтырь» — вышла в свет в августе 1517 года. За неполные три года Франциск Скорина перевел, прокомментировал и подготовил к печати более 20 книг Библии, каждая из которых была снабжена предисловиями и комментариями, отражающими конфессиональные, философские и просветительские воззрения белорусского первопечатника.

В 1520-1521 годах Скорина покинул Прагу и переехал в Вильно. Здесь он основал типографию в доме старшего виленского бурмистра Якуба Бабича. В ней была напечатана «Малая подорожная книжица». В 1525 году свет увидела книга «Апостол». В многочисленных предисловиях к ней, а всего просветитель написал 22 предисловия и 17 послесловий к «Апостолу», излагается содержание глав и отдельных посланий, поясняются «непонятные» фразы. Всему тексту предшествует общее предисловие Скорины «Деяния святых апостолов. Предисловие».

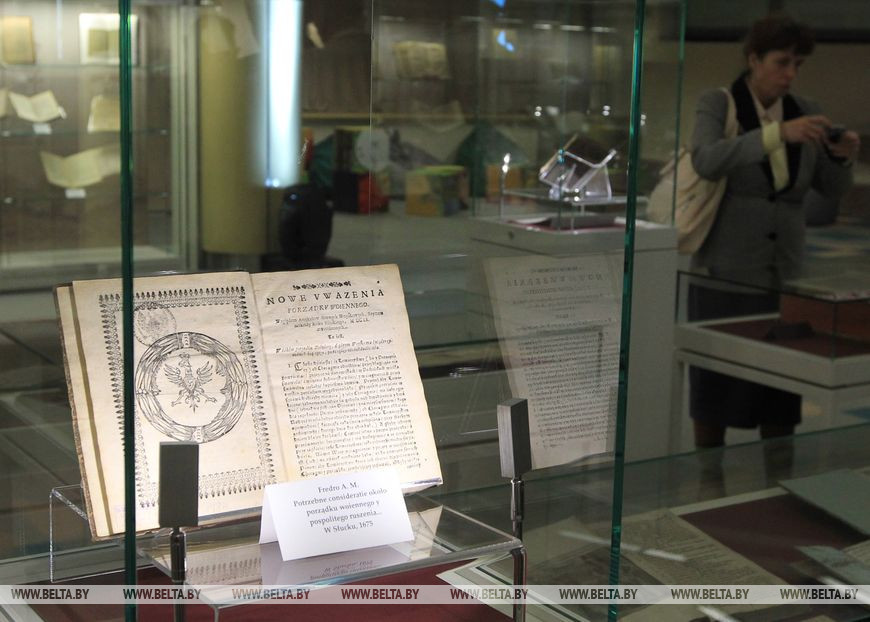

Познакомиться с историей возникновения и развития письменности, книгопечатания и писательской деятельности в Беларуси, увидеть старинные рукописи, старопечатные издания и редкие книги, ставшие мировым наследием, можно в Музее книги в Национальной библиотеке Беларуси и Полоцком музее белорусского книгопечатания.

Ежегодные Международные Кирилло-Мефодиевские чтения

В Минске ежегодно проводятся Международные Кирилло-Мефодиевские чтения. В этом году они прошли накануне Дня славянской письменности и культуры (13-16 мая). Особое внимание в работе чтений на тему «Христианская вера от прошлого к современности: 1700 лет Никейского собора» было уделено обсуждению вопросов сохранения чистоты христианского вероучения перед вызовами современности. С учетом того, что ХХХI Кирилло-Мефодиевские чтения прошли в год 80-летия Великой Победы, акцент был сделан на восстановлении исторической памяти как церковных, так и светских событий, определяющих ход мировой истории и состояние современного гражданского общества.

К участию в чтениях были приглашены представители научной и культурной общественности, руководители образовательных учреждений, преподаватели, аспиранты и студенты государственных и церковных учреждений образования, представители духовенства.

Ежегодные Кирилло-Мефодиевские чтения являются форумом, который на протяжении уже более 30 лет объединяет специалистов и ученых из стран ближнего и дальнего зарубежья, работающих в области богословия, истории, философии, культурологии и религиоведения. Это уникальная площадка для обсуждения научных трудов, изысканий в сфере гуманитарного знания, обсуждения проблем межкультурного и межконфессионального диалога, христианской духовности и ее значения для современного мира.